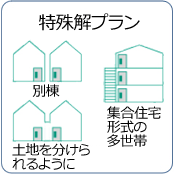

二世帯住宅の住まい方〜特殊解プラン「二世帯の構成や建物の形さまざま」〜

共用部の多さだけでは分類できない・・・

距離感を決めてからの家づくりが大切・・・

玄関は使用時間が短いので 共用にしてもよいのでは・・・

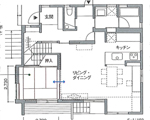

玄関+水廻り共用プラン 「少し分離」の・・・

親・子・孫 ひとつの家族として交流できるように・・・

計画性のない設計変更は注意・・・

対象の住宅ローンで減税になる?・・・

借地という選択肢も賢い選択・・・

土地はご自身の目で確認してみましょう・・・

周りの施設が健康に被害を与えることも・・・

地名で土地の状態が分かる?・・・

将来のことも考えられるかがカギ・・・

自身の管理でお家を長持ちさせられる・・・

資金・収納計画はしっかりと!・・・

後悔しないための追加工事・・・

移転時の引っ越し、家具、ライフラインを考える・・・

普段意識しないお家の契約時に発生する税金とは何なのか・・・

希望通りの住宅になったかチェック・・・

売り買いのタイミングに注意する・・・

20%の資金が必要な意味・・・

家づくりの過程で得るもの・・・

人間の健康に優しい家を考える・・・

お家にも環境対策を取り込む・・・

二世帯ならではの強みを活かして触れ合いの空間をつくる・・・

たくさんお話することでお客様のご希望に沿うお家づくりをします・・・

高齢者にも出し入れ安易な収納を畳の間の床下に組み込む

スペースにも配慮した高齢者に優しい収納・・

リゾートの趣を大切にし、バリアフリーに配慮 その2

ハンガーレールタイプの引戸を多用で

車椅子でも使いやすい・・・

リゾートの趣を大切にし、バリアフリーに配慮 その1

リゾート風の趣も大切にしつつも

2世帯住宅でバリアフリーに配慮したデザイン性のある住宅・・・

介護が必要になったらリビングの一角を利用する

高齢者社会において家族みんなが安心できる2世帯住宅とは・・・

トイレの幅は掃除と介添えがしやすい1〜1.2mに

介添えと掃除のしやすいトイレとは・・・

共有玄関にお互いの健康を気づかう工夫

二世帯で上手く暮らしていくためにお互いをさりげなく気づかうことはとても大切になってくる。以下に紹介する共有玄関の設計はそれを表した良い例である。・・・

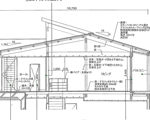

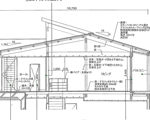

シリンダー状の階段室は1階から3階まで吹き抜けていて、トップライトから光が入る設計になっている。子世帯の広間と親世帯の空間を・・・

二世帯住宅だからこそ遊び心のある設計を取り入れ、生活を楽しむ努力も必要である。勾配屋根をくり抜いてまず床をつくり・・・

二世帯住宅に住まう方のお悩みってたくさんあると思いますが、少しの気遣いがそのお悩み解消につながるかもしれません。二世帯間での良くあるトラブルとして動線が被ってしまうことで・・・

いくら「みんな仲良く」といっても、二世帯住宅では広いワンルームのリビングより、狭くても2つに分かれるようなL型のリビングのほうが良い場合もある。子育て時にはひたすら子どもに・・・

二世帯住宅で失敗しやすいのが音の問題。とくに木造住宅の場合、ドスンドスンといった重量音を完全に防ぐことは難しい。そこで1階の親世帯に設けたトップライトが・・・

地階から屋上までの吹抜けのパティオが、二世帯間の空間を分ける。

二世帯を縦割りにしてパティオを中間に設けることで、親世帯と子世帯の独立性を保ちながら関係性がもてる緩衝ゾーンになる。壁で仕切るよりも開口部を通して間接的にお互いの気配が感じられた・・・

二世帯で暮らす場合、親子であっても、お互いに気遣うことが大切である。二世帯の連絡扉の親世帯側と子世帯側の両側に鍵を設置した。鍵が施錠されていれば「お入りください」のサイン・・・

実家である親世帯スペースには親戚縁者の訪問が多く、仏壇に礼拝していく人も少なくない。そこで、仏壇は玄関からすぐの部屋に置く。

こうすると気兼ねなく迎えられる・・・

この吹抜けは、家全体をゆるやかにつなぐことで、気配や雰囲気を伝えるという重要な働きをするが、そのままでは2階のリビング・ダイニングの空調効率が問題になる。・・・

住宅密集地に立地するため、主に屋上のペントハウスの天窓と、吹抜け最上部にあたる3階天井下の高窓から光を取り入れている。この自然光を吹抜け、蹴込み板のない透かし階段・・・

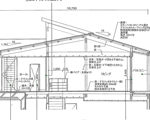

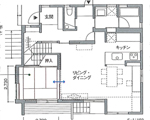

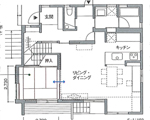

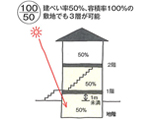

2階の共用LDKを真ん中に配置し、1階を親世帯、3階を子世帯のスペースとした。ただし、1階の玄関とトイレは共用だ。LDKに招いた来客は階段下に設けた1階トイレを利用するが・・・

音対策におけるプランニング上の基本は、寝室の上部に水廻りをもってこないことだが、親の寝室の上にリビングがきてしまうような場合、その遮音は相当慎重になる。・・・

小さな家では、大きなクロゼットを設けて家具をなるべく減らす方法をとる場合が多い。その際のプランニングのコツは、個室の間に設けたり、通り抜けができるようにすることである・・・

リビング・ダイニングの延長に、約30畳という広々としたウッドデッキ敷きのパティオがある。四方が囲まれているので、他人の視線を気にせず過ごせるプライベートな半外部空間だ。・・・

二世帯住宅を建てた3家族の例を見てみよう!

全額ローン Aさん一家の場合、親から援助 Bさん一家の場合、

貯金と援助 Cさん一家の場合・・・

二世帯住宅を建てる時の住宅ローンは、親の土地を担保にして子世帯が融資を受けるというのがいちばん多いケースです。二世帯住宅は単世帯住宅に比べて、通常1.8倍程度の床面積が必要になります・・・

家を建てるときは、建築費+土地代がかかるうえ、仮住まい、引っ越し、税金などの費用もそれぞれかかります。また、家のメンテナンス費用で、毎月の水道、ガス、電気を計算すると、2世帯合計・・・

親世帯と子世帯が別々に家を建てる場合と、一緒に住むことを決めて、両親の住まいを二世帯住宅に建て替える場合とでは、どれくらいコスト差が生じるのでしょうか・・・

住宅建築にかかる費用をすべて出すには、本体の工事費に加え、設計料などの諸経費や、手続き関連の申請費、保険料、税金がかかります・・・

住宅建築にかかる費用をすべて算出するには、建物本体の工事費に加えて、設計料をはじめとするさまざまな諸経費を考えなければなりません・・・

高齢になると、靴を履く・脱ぐという行為にもひと苦労するので、座ってラクに行えるようにベンチを設けるとよいです。手すりは上り裾の縦ラインにつけると、土間からホールへの移動をサポートしてくれます・・・

認知症の原因は日常の刺激が奪われることから始まるとも言われています。そこで住宅のなかにも、「適度に段差があったほうがよい」「階段を毎日上がり下がりするのが刺激になっていい」という説も聞きますが・・・

自分たちが求める家にはどのくらいの面積が必要かを簡単に割り出す方法があります。ほしい部屋の広さを合計し、その面積を1.6〜1.8倍すると家全体のおおざっぱな面積が割り出せます・・・

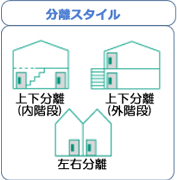

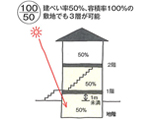

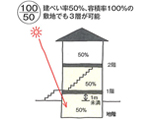

分離型の二世帯住宅には、層の上下で分ける「上下割り」、左右で縦に分ける「縦割り」の2つの分け方がある。「縦割りは階段が2つになるなど、建設費がほぼ2軒分かかるため、一般には「上下割り」が圧倒的に多い・・・

「完全分離型」の二世帯住宅のメリットは両世帯が部屋を自由に使えるところです。親世帯と子世帯が出会う場は門廻りかアプローチぐらいなので、トラブルなどは生じにくくなります・・・

各世帯が中庭を挟んで対面するプランは、それぞれの生活をどの程度オープンにするか十分に検討しましょう。また、必要であればいつでも「閉じること」ができるようにしておくといいです・・・

なるべく滞在時間の短い「玄関→浴室→トイレ」の順に共有を考えていくとよいでしょう。それでもスペースが足りなければ、キッチン、ダイニングと共有空間を増やしていかざるを得ません。ですが・・・

世帯単位で使うもの、個人で使うもの、それぞれの収納場所を決めておく必要がある。朝、複数人が同時利用して衝突することがないように、利用時間のルールづくりが必要・・・

近年は、サザエさん一家のように親世帯と子世帯が完全に同居するかたちの二世帯住宅は少なくなっています。家の一部をリフォームして居住空間を分離する、「プチ分離」が手軽にできるからです・・・

夫側と妻側、双方の親との二世帯住宅は、その親が同じ地位、生活習慣で、学歴、趣味など共通点が多いと良いのですが、そうでない場合は一緒に暮らすことは難しくなります。・・・

片親と同居する場合は、二世帯住宅といっても個室が1つ増えるだけのことが多く、単世帯住宅とそれほど変わりません。ただし片親は、二世帯住宅の計画時に・・・

奥様のご両親と同居する場合、夫の両親との同居とは配慮すべきポイントがまったく異なります。夫は妻の実家の習慣に戸惑いつつも、環境の変化には割と順応しやすいものです。・・・

二世帯住宅にはいくつかのパターンがありますが、夫の両親と同居する場合は嫁姑の関係が、やはり最重要ポイントです。それぞれが育った環境の違いからくる意識・価値観への配慮を欠くと・・・

日本の住宅の平均寿命は35年といわれています。

驚かれる方が多いかもしれませんが、ほとんどの家は住宅ローンの完済と共に、何らかの増改築、取り壊しという運命を迎えるのが現実です。・・・

いいづらい「NG」は鍵でおしらせ

二世帯で暮らす場合、親子でもお互いに気遣う必要があります。親世帯側と子世帯側に鍵を設置するというアイデアがあります。・・・

親世帯の就寝を知らせるライトで住まい手の配慮を促す

二世帯住宅で失敗しやすいのが、音の問題です。木造住宅の場合、人が移動するときのドスンドスンという音を完全に防ぐのは難しいものです。・・・

一緒にうまく暮らす距離感は3m程度

「みんなで仲良く」といっても、二世帯住宅では広いワンルームのリビングより、狭くてもL型のリビングのほうがよい場合もあります。子育ての時には、・・・

二世帯住宅を検討される理由の一つとして、親世帯の高齢化による介護等があります。二世帯住宅にすることで家族のサポートを受けられ、子世帯も安心して暮らせるなどのメリットが・・・

・代々受け継がれてきた、先祖の土地を守っていきたい。

・老後の面倒を見てもらいたい。

・どちらかが先に亡くなった時、寂しくないようにしておきたい。・・・

かつて一般的と言われた夫婦+子供2人の家族構成は、すでに全体の3割弱。夫婦2人はもちろんのこと、1人住まいも増え、4人家族という世帯モデルはいつのまにか「標準」ではなくなり、家族構成は多様化しています。・・・

二世帯住宅を建てようかと考える際に、皆さんが共通してぶつかる問題はやはり「間取りをどうしよう?」という事ではないでしょうか?玄関は共通?それとも別で作る?キッチンは、ひとつ?などですね。そこで今回は・・・

親世帯・子世帯で助け合い支えあいながら暮らしていける

そんな二世帯住宅のメリットを今回はお届け致します。

色々なメリットがある中で、大きなものを3つ挙げたいと思います・・・

今回は少し厳しいお話かもしれませんが、

考慮しておくことに間違いはありません。

あくまで一例として、このような場合もあるとお考え頂ければと思います・・・

二世帯住宅を建てる際には、親世帯・子世帯で

お互いがどんな暮らしをしたいかといった点を十分に確認しましょう。

どちらかの思い込みで間取りを決めると・・・

二世帯ならではの強みを活かして触れ合いの空間をつくる・・・

たくさんお話することでお客様のご希望に沿うお家づくりをします・・・

高齢者にも出し入れ安易な収納を畳の間の床下に組み込む

スペースにも配慮した高齢者に優しい収納・・

リゾートの趣を大切にし、バリアフリーに配慮 その2

ハンガーレールタイプの引戸を多用で

車椅子でも使いやすい・・・

リゾートの趣を大切にし、バリアフリーに配慮 その1

リゾート風の趣も大切にしつつも

2世帯住宅でバリアフリーに配慮したデザイン性のある住宅・・・

介護が必要になったらリビングの一角を利用する

高齢者社会において家族みんなが安心できる2世帯住宅とは・・・

トイレの幅は掃除と介添えがしやすい1〜1.2mに

介添えと掃除のしやすいトイレとは・・・

共有玄関にお互いの健康を気づかう工夫

二世帯で上手く暮らしていくためにお互いをさりげなく気づかうことはとても大切になってくる。以下に紹介する共有玄関の設計はそれを表した良い例である。・・・

シリンダー状の階段室は1階から3階まで吹き抜けていて、トップライトから光が入る設計になっている。子世帯の広間と親世帯の空間を・・・

二世帯住宅だからこそ遊び心のある設計を取り入れ、生活を楽しむ努力も必要である。勾配屋根をくり抜いてまず床をつくり・・・

二世帯住宅に住まう方のお悩みってたくさんあると思いますが、少しの気遣いがそのお悩み解消につながるかもしれません。二世帯間での良くあるトラブルとして動線が被ってしまうことで・・・

いくら「みんな仲良く」といっても、二世帯住宅では広いワンルームのリビングより、狭くても2つに分かれるようなL型のリビングのほうが良い場合もある。子育て時にはひたすら子どもに・・・

二世帯住宅で失敗しやすいのが音の問題。とくに木造住宅の場合、ドスンドスンといった重量音を完全に防ぐことは難しい。そこで1階の親世帯に設けたトップライトが・・・

地階から屋上までの吹抜けのパティオが、二世帯間の空間を分ける。

二世帯を縦割りにしてパティオを中間に設けることで、親世帯と子世帯の独立性を保ちながら関係性がもてる緩衝ゾーンになる。壁で仕切るよりも開口部を通して間接的にお互いの気配が感じられた・・・

二世帯で暮らす場合、親子であっても、お互いに気遣うことが大切である。二世帯の連絡扉の親世帯側と子世帯側の両側に鍵を設置した。鍵が施錠されていれば「お入りください」のサイン・・・

実家である親世帯スペースには親戚縁者の訪問が多く、仏壇に礼拝していく人も少なくない。そこで、仏壇は玄関からすぐの部屋に置く。

こうすると気兼ねなく迎えられる・・・

この吹抜けは、家全体をゆるやかにつなぐことで、気配や雰囲気を伝えるという重要な働きをするが、そのままでは2階のリビング・ダイニングの空調効率が問題になる。・・・

住宅密集地に立地するため、主に屋上のペントハウスの天窓と、吹抜け最上部にあたる3階天井下の高窓から光を取り入れている。この自然光を吹抜け、蹴込み板のない透かし階段・・・

2階の共用LDKを真ん中に配置し、1階を親世帯、3階を子世帯のスペースとした。ただし、1階の玄関とトイレは共用だ。LDKに招いた来客は階段下に設けた1階トイレを利用するが・・・

音対策におけるプランニング上の基本は、寝室の上部に水廻りをもってこないことだが、親の寝室の上にリビングがきてしまうような場合、その遮音は相当慎重になる。・・・

小さな家では、大きなクロゼットを設けて家具をなるべく減らす方法をとる場合が多い。その際のプランニングのコツは、個室の間に設けたり、通り抜けができるようにすることである・・・

リビング・ダイニングの延長に、約30畳という広々としたウッドデッキ敷きのパティオがある。四方が囲まれているので、他人の視線を気にせず過ごせるプライベートな半外部空間だ。・・・

二世帯住宅を建てた3家族の例を見てみよう!

全額ローン Aさん一家の場合、親から援助 Bさん一家の場合、

貯金と援助 Cさん一家の場合・・・

二世帯住宅を建てる時の住宅ローンは、親の土地を担保にして子世帯が融資を受けるというのがいちばん多いケースです。二世帯住宅は単世帯住宅に比べて、通常1.8倍程度の床面積が必要になります・・・

家を建てるときは、建築費+土地代がかかるうえ、仮住まい、引っ越し、税金などの費用もそれぞれかかります。また、家のメンテナンス費用で、毎月の水道、ガス、電気を計算すると、2世帯合計・・・

親世帯と子世帯が別々に家を建てる場合と、一緒に住むことを決めて、両親の住まいを二世帯住宅に建て替える場合とでは、どれくらいコスト差が生じるのでしょうか・・・

住宅建築にかかる費用をすべて出すには、本体の工事費に加え、設計料などの諸経費や、手続き関連の申請費、保険料、税金がかかります・・・

住宅建築にかかる費用をすべて算出するには、建物本体の工事費に加えて、設計料をはじめとするさまざまな諸経費を考えなければなりません・・・

高齢になると、靴を履く・脱ぐという行為にもひと苦労するので、座ってラクに行えるようにベンチを設けるとよいです。手すりは上り裾の縦ラインにつけると、土間からホールへの移動をサポートしてくれます・・・

認知症の原因は日常の刺激が奪われることから始まるとも言われています。そこで住宅のなかにも、「適度に段差があったほうがよい」「階段を毎日上がり下がりするのが刺激になっていい」という説も聞きますが・・・

自分たちが求める家にはどのくらいの面積が必要かを簡単に割り出す方法があります。ほしい部屋の広さを合計し、その面積を1.6〜1.8倍すると家全体のおおざっぱな面積が割り出せます・・・

分離型の二世帯住宅には、層の上下で分ける「上下割り」、左右で縦に分ける「縦割り」の2つの分け方がある。「縦割りは階段が2つになるなど、建設費がほぼ2軒分かかるため、一般には「上下割り」が圧倒的に多い・・・

「完全分離型」の二世帯住宅のメリットは両世帯が部屋を自由に使えるところです。親世帯と子世帯が出会う場は門廻りかアプローチぐらいなので、トラブルなどは生じにくくなります・・・

各世帯が中庭を挟んで対面するプランは、それぞれの生活をどの程度オープンにするか十分に検討しましょう。また、必要であればいつでも「閉じること」ができるようにしておくといいです・・・

なるべく滞在時間の短い「玄関→浴室→トイレ」の順に共有を考えていくとよいでしょう。それでもスペースが足りなければ、キッチン、ダイニングと共有空間を増やしていかざるを得ません。ですが・・・

世帯単位で使うもの、個人で使うもの、それぞれの収納場所を決めておく必要がある。朝、複数人が同時利用して衝突することがないように、利用時間のルールづくりが必要・・・

近年は、サザエさん一家のように親世帯と子世帯が完全に同居するかたちの二世帯住宅は少なくなっています。家の一部をリフォームして居住空間を分離する、「プチ分離」が手軽にできるからです・・・

夫側と妻側、双方の親との二世帯住宅は、その親が同じ地位、生活習慣で、学歴、趣味など共通点が多いと良いのですが、そうでない場合は一緒に暮らすことは難しくなります。・・・

片親と同居する場合は、二世帯住宅といっても個室が1つ増えるだけのことが多く、単世帯住宅とそれほど変わりません。ただし片親は、二世帯住宅の計画時に・・・

奥様のご両親と同居する場合、夫の両親との同居とは配慮すべきポイントがまったく異なります。夫は妻の実家の習慣に戸惑いつつも、環境の変化には割と順応しやすいものです。・・・

二世帯住宅にはいくつかのパターンがありますが、夫の両親と同居する場合は嫁姑の関係が、やはり最重要ポイントです。それぞれが育った環境の違いからくる意識・価値観への配慮を欠くと・・・

日本の住宅の平均寿命は35年といわれています。

驚かれる方が多いかもしれませんが、ほとんどの家は住宅ローンの完済と共に、何らかの増改築、取り壊しという運命を迎えるのが現実です。・・・

いいづらい「NG」は鍵でおしらせ

二世帯で暮らす場合、親子でもお互いに気遣う必要があります。親世帯側と子世帯側に鍵を設置するというアイデアがあります。・・・

親世帯の就寝を知らせるライトで住まい手の配慮を促す

二世帯住宅で失敗しやすいのが、音の問題です。木造住宅の場合、人が移動するときのドスンドスンという音を完全に防ぐのは難しいものです。・・・

一緒にうまく暮らす距離感は3m程度

「みんなで仲良く」といっても、二世帯住宅では広いワンルームのリビングより、狭くてもL型のリビングのほうがよい場合もあります。子育ての時には、・・・

二世帯住宅を検討される理由の一つとして、親世帯の高齢化による介護等があります。二世帯住宅にすることで家族のサポートを受けられ、子世帯も安心して暮らせるなどのメリットが・・・

・代々受け継がれてきた、先祖の土地を守っていきたい。

・老後の面倒を見てもらいたい。

・どちらかが先に亡くなった時、寂しくないようにしておきたい。・・・

かつて一般的と言われた夫婦+子供2人の家族構成は、すでに全体の3割弱。夫婦2人はもちろんのこと、1人住まいも増え、4人家族という世帯モデルはいつのまにか「標準」ではなくなり、家族構成は多様化しています。・・・

二世帯住宅を建てようかと考える際に、皆さんが共通してぶつかる問題はやはり「間取りをどうしよう?」という事ではないでしょうか?玄関は共通?それとも別で作る?キッチンは、ひとつ?などですね。そこで今回は・・・

親世帯・子世帯で助け合い支えあいながら暮らしていける

そんな二世帯住宅のメリットを今回はお届け致します。

色々なメリットがある中で、大きなものを3つ挙げたいと思います・・・

今回は少し厳しいお話かもしれませんが、

考慮しておくことに間違いはありません。

あくまで一例として、このような場合もあるとお考え頂ければと思います・・・

二世帯住宅を建てる際には、親世帯・子世帯で

お互いがどんな暮らしをしたいかといった点を十分に確認しましょう。

どちらかの思い込みで間取りを決めると・・・

二世帯ならではの強みを活かして触れ合いの空間をつくる・・・

たくさんお話することでお客様のご希望に沿うお家づくりをします・・・

高齢者にも出し入れ安易な収納を畳の間の床下に組み込む

スペースにも配慮した高齢者に優しい収納・・

リゾートの趣を大切にし、バリアフリーに配慮 その2

ハンガーレールタイプの引戸を多用で

車椅子でも使いやすい・・・

リゾートの趣を大切にし、バリアフリーに配慮 その1

リゾート風の趣も大切にしつつも

2世帯住宅でバリアフリーに配慮したデザイン性のある住宅・・・

介護が必要になったらリビングの一角を利用する

高齢者社会において家族みんなが安心できる2世帯住宅とは・・・

トイレの幅は掃除と介添えがしやすい1〜1.2mに

介添えと掃除のしやすいトイレとは・・・

共有玄関にお互いの健康を気づかう工夫

二世帯で上手く暮らしていくためにお互いをさりげなく気づかうことはとても大切になってくる。以下に紹介する共有玄関の設計はそれを表した良い例である。・・・

シリンダー状の階段室は1階から3階まで吹き抜けていて、トップライトから光が入る設計になっている。子世帯の広間と親世帯の空間を・・・

二世帯住宅だからこそ遊び心のある設計を取り入れ、生活を楽しむ努力も必要である。勾配屋根をくり抜いてまず床をつくり・・・

二世帯住宅に住まう方のお悩みってたくさんあると思いますが、少しの気遣いがそのお悩み解消につながるかもしれません。二世帯間での良くあるトラブルとして動線が被ってしまうことで・・・

いくら「みんな仲良く」といっても、二世帯住宅では広いワンルームのリビングより、狭くても2つに分かれるようなL型のリビングのほうが良い場合もある。子育て時にはひたすら子どもに・・・

二世帯住宅で失敗しやすいのが音の問題。とくに木造住宅の場合、ドスンドスンといった重量音を完全に防ぐことは難しい。そこで1階の親世帯に設けたトップライトが・・・

地階から屋上までの吹抜けのパティオが、二世帯間の空間を分ける。

二世帯を縦割りにしてパティオを中間に設けることで、親世帯と子世帯の独立性を保ちながら関係性がもてる緩衝ゾーンになる。壁で仕切るよりも開口部を通して間接的にお互いの気配が感じられた・・・

二世帯で暮らす場合、親子であっても、お互いに気遣うことが大切である。二世帯の連絡扉の親世帯側と子世帯側の両側に鍵を設置した。鍵が施錠されていれば「お入りください」のサイン・・・

実家である親世帯スペースには親戚縁者の訪問が多く、仏壇に礼拝していく人も少なくない。そこで、仏壇は玄関からすぐの部屋に置く。

こうすると気兼ねなく迎えられる・・・

この吹抜けは、家全体をゆるやかにつなぐことで、気配や雰囲気を伝えるという重要な働きをするが、そのままでは2階のリビング・ダイニングの空調効率が問題になる。・・・

住宅密集地に立地するため、主に屋上のペントハウスの天窓と、吹抜け最上部にあたる3階天井下の高窓から光を取り入れている。この自然光を吹抜け、蹴込み板のない透かし階段・・・

2階の共用LDKを真ん中に配置し、1階を親世帯、3階を子世帯のスペースとした。ただし、1階の玄関とトイレは共用だ。LDKに招いた来客は階段下に設けた1階トイレを利用するが・・・

音対策におけるプランニング上の基本は、寝室の上部に水廻りをもってこないことだが、親の寝室の上にリビングがきてしまうような場合、その遮音は相当慎重になる。・・・

小さな家では、大きなクロゼットを設けて家具をなるべく減らす方法をとる場合が多い。その際のプランニングのコツは、個室の間に設けたり、通り抜けができるようにすることである・・・

リビング・ダイニングの延長に、約30畳という広々としたウッドデッキ敷きのパティオがある。四方が囲まれているので、他人の視線を気にせず過ごせるプライベートな半外部空間だ。・・・

二世帯住宅を建てた3家族の例を見てみよう!

全額ローン Aさん一家の場合、親から援助 Bさん一家の場合、

貯金と援助 Cさん一家の場合・・・

二世帯住宅を建てる時の住宅ローンは、親の土地を担保にして子世帯が融資を受けるというのがいちばん多いケースです。二世帯住宅は単世帯住宅に比べて、通常1.8倍程度の床面積が必要になります・・・

家を建てるときは、建築費+土地代がかかるうえ、仮住まい、引っ越し、税金などの費用もそれぞれかかります。また、家のメンテナンス費用で、毎月の水道、ガス、電気を計算すると、2世帯合計・・・

親世帯と子世帯が別々に家を建てる場合と、一緒に住むことを決めて、両親の住まいを二世帯住宅に建て替える場合とでは、どれくらいコスト差が生じるのでしょうか・・・

住宅建築にかかる費用をすべて出すには、本体の工事費に加え、設計料などの諸経費や、手続き関連の申請費、保険料、税金がかかります・・・

住宅建築にかかる費用をすべて算出するには、建物本体の工事費に加えて、設計料をはじめとするさまざまな諸経費を考えなければなりません・・・

高齢になると、靴を履く・脱ぐという行為にもひと苦労するので、座ってラクに行えるようにベンチを設けるとよいです。手すりは上り裾の縦ラインにつけると、土間からホールへの移動をサポートしてくれます・・・

認知症の原因は日常の刺激が奪われることから始まるとも言われています。そこで住宅のなかにも、「適度に段差があったほうがよい」「階段を毎日上がり下がりするのが刺激になっていい」という説も聞きますが・・・

自分たちが求める家にはどのくらいの面積が必要かを簡単に割り出す方法があります。ほしい部屋の広さを合計し、その面積を1.6〜1.8倍すると家全体のおおざっぱな面積が割り出せます・・・

分離型の二世帯住宅には、層の上下で分ける「上下割り」、左右で縦に分ける「縦割り」の2つの分け方がある。「縦割りは階段が2つになるなど、建設費がほぼ2軒分かかるため、一般には「上下割り」が圧倒的に多い・・・

「完全分離型」の二世帯住宅のメリットは両世帯が部屋を自由に使えるところです。親世帯と子世帯が出会う場は門廻りかアプローチぐらいなので、トラブルなどは生じにくくなります・・・

各世帯が中庭を挟んで対面するプランは、それぞれの生活をどの程度オープンにするか十分に検討しましょう。また、必要であればいつでも「閉じること」ができるようにしておくといいです・・・

なるべく滞在時間の短い「玄関→浴室→トイレ」の順に共有を考えていくとよいでしょう。それでもスペースが足りなければ、キッチン、ダイニングと共有空間を増やしていかざるを得ません。ですが・・・

世帯単位で使うもの、個人で使うもの、それぞれの収納場所を決めておく必要がある。朝、複数人が同時利用して衝突することがないように、利用時間のルールづくりが必要・・・

近年は、サザエさん一家のように親世帯と子世帯が完全に同居するかたちの二世帯住宅は少なくなっています。家の一部をリフォームして居住空間を分離する、「プチ分離」が手軽にできるからです・・・

夫側と妻側、双方の親との二世帯住宅は、その親が同じ地位、生活習慣で、学歴、趣味など共通点が多いと良いのですが、そうでない場合は一緒に暮らすことは難しくなります。・・・

片親と同居する場合は、二世帯住宅といっても個室が1つ増えるだけのことが多く、単世帯住宅とそれほど変わりません。ただし片親は、二世帯住宅の計画時に・・・

奥様のご両親と同居する場合、夫の両親との同居とは配慮すべきポイントがまったく異なります。夫は妻の実家の習慣に戸惑いつつも、環境の変化には割と順応しやすいものです。・・・

二世帯住宅にはいくつかのパターンがありますが、夫の両親と同居する場合は嫁姑の関係が、やはり最重要ポイントです。それぞれが育った環境の違いからくる意識・価値観への配慮を欠くと・・・

日本の住宅の平均寿命は35年といわれています。

驚かれる方が多いかもしれませんが、ほとんどの家は住宅ローンの完済と共に、何らかの増改築、取り壊しという運命を迎えるのが現実です。・・・

いいづらい「NG」は鍵でおしらせ

二世帯で暮らす場合、親子でもお互いに気遣う必要があります。親世帯側と子世帯側に鍵を設置するというアイデアがあります。・・・

親世帯の就寝を知らせるライトで住まい手の配慮を促す

二世帯住宅で失敗しやすいのが、音の問題です。木造住宅の場合、人が移動するときのドスンドスンという音を完全に防ぐのは難しいものです。・・・

一緒にうまく暮らす距離感は3m程度

「みんなで仲良く」といっても、二世帯住宅では広いワンルームのリビングより、狭くてもL型のリビングのほうがよい場合もあります。子育ての時には、・・・

二世帯住宅を検討される理由の一つとして、親世帯の高齢化による介護等があります。二世帯住宅にすることで家族のサポートを受けられ、子世帯も安心して暮らせるなどのメリットが・・・

・代々受け継がれてきた、先祖の土地を守っていきたい。

・老後の面倒を見てもらいたい。

・どちらかが先に亡くなった時、寂しくないようにしておきたい。・・・

かつて一般的と言われた夫婦+子供2人の家族構成は、すでに全体の3割弱。夫婦2人はもちろんのこと、1人住まいも増え、4人家族という世帯モデルはいつのまにか「標準」ではなくなり、家族構成は多様化しています。・・・

二世帯住宅を建てようかと考える際に、皆さんが共通してぶつかる問題はやはり「間取りをどうしよう?」という事ではないでしょうか?玄関は共通?それとも別で作る?キッチンは、ひとつ?などですね。そこで今回は・・・

親世帯・子世帯で助け合い支えあいながら暮らしていける

そんな二世帯住宅のメリットを今回はお届け致します。

色々なメリットがある中で、大きなものを3つ挙げたいと思います・・・

今回は少し厳しいお話かもしれませんが、

考慮しておくことに間違いはありません。

あくまで一例として、このような場合もあるとお考え頂ければと思います・・・

二世帯住宅を建てる際には、親世帯・子世帯で

お互いがどんな暮らしをしたいかといった点を十分に確認しましょう。

どちらかの思い込みで間取りを決めると・・・