親・子・孫 ひとつの家族として交流できるように

「個室以外共有プラン」は、親世帯、子世帯それぞれが専用のキッチンや浴室を持たない、一つの家族として住まう方法です。

「個室以外共有プラン」は、親世帯、子世帯それぞれが専用のキッチンや浴室を持たない、一つの家族として住まう方法です。この住み方で重要となるのは、皆が心地よく過ごせるよう積極的にコミュニケーションを生み出す工夫です。

たとえば、「自然に家族が集まれる間取り」「共通の趣味を楽しむ部屋」「庭や屋上など外部空間をコミュニケーションスペースにする」などの工夫の方法があります。

プライベートも充実させる

一方、家族 一人ひとりが思い思いに過ごせる仕掛けづくりも大切です。

そのためにはまず、寝室などのプライベート空間を充実させることです。

また、リビングをL型などに配置して、一つの空間のなかでも複数のコーナーをつくったり、吹抜けを挟ん でほどよい距離感が保てるようにします。

また、両親が高齢になっても、外部と交流を図れるように、バリアフリー対応にすることも重要です。

ひきこもりにならず、心身ともに健康に過ごせるようにしたいものです。

最低限のプライバシーは必要 特に音に注意

目に見える距離はとりやすい

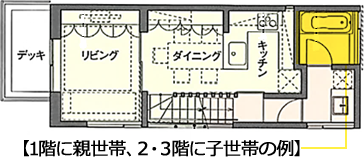

1つの家族が生活をともにするとはいえ、そこはやはり二世帯住宅、最低限のプライバシーは確保したいものです。ポイントは親世帯の部屋の配置にあります。

お互いの姿や部屋の様子が見えるか見えないか、気配を感じるかどうかといった視覚的な工夫は、図面上で比較的チェックしやすいポイント。自ずと適切な距離感や配置を確認、設定できるでしょう。衣類や食品といった個別の収納を、それぞれが独自に管理することも計画段階で考えられます。

音の問題は考慮しにくい

浴室は親世帯からは階段を上がって直接利用できる位置に。

下階に音が響かないように床を一段かさ上げして、給排水の配管は床上に転ばして設置しました。

いくらかわいい孫の足音でも、毎日毎晩、その音で睡眠を阻害されてはトラブルの元となりかねません。

目に見えない部分だけに、ここは経験を積んだ設計者が、プランや工法によってあらかじめ考慮しなければならないポイントです。

たとえば、同フロアにおいては、両親の寝室とLDKやトイレ、浴室の位置を離す。上下階においては、1階の両親の寝室の上に、水廻りや主寝室を配置しない、など。加えて、床や壁、ドアの防音性能の確保、設備機器や給排水の配管の位置の工夫などを行います。

気配を感じることで配慮を促す

敷地条件やコスト上の制約で、どうしても建築的な対策では解決できない問題もあります。その場合には住まい手側の「気づき」を促すような工夫によって、問題を回避するとよいでしょう。

吹抜けを通じて姿は見えなくても気配が分かる、親世帯の部屋の明かりが見えるなど、「親しき仲にも礼儀あり」――住み手同士に遠慮はなくても配慮は必要なのです。

Point「個室以外共有プラン」の設計手法

● 1つの家族としての交流が円滑に行われるような積極的な工夫を

● 親の部屋は外部と交流ができる位置に

● バリアフリーに配慮する

● 同居とはいえ、最低限のプライバシーは確保する

● 足音や排水音などの騒音には注意

● お互いの気配を感じることで気遣いを促す