距離感を決めてからの家づくりが大切

敷地を広く取ることができる場合は、親世帯と子世帯を完全に切り離した「完全分離」のプランを好まれます。

敷地を広く取ることができる場合は、親世帯と子世帯を完全に切り離した「完全分離」のプランを好まれます。各世帯の各世帯の駐車スペースの位置、アプローチの通し方、玄関の位置によって、二世帯の距離感が決まります。

そのため、建物の配置計画またはアプローチの計画が第一歩となります。

干渉の度合いを少なくする配慮を

完全分離を希望されるご家庭は、基本的に日常生活に干渉しあいたくないと考えていることが多いです。

親世帯の目の前を通過しなければ出入りできない家では、そのことが「心の負担」となって、二世帯住宅の暮らしが破綻することもあります。

視線の干渉を強要するような設計をしないよう注意したいものです。

また音の問題は、特に木造においては配慮すべき要件となります。

構造的に完全に解消することは難しいため、部屋の配置や使用時間のズレを調整して、干渉の度合いを少なくする配慮をしたいものです。

適度な距離の中にも一緒に住む意味を見出す

しかし、そのまま気配も気遣いもない設計をしては、街中にあふれるマンションや長屋形式の他人同士が住む集合住宅と同じです。

1つの敷地に一緒に住むということ、親族であれ血族であれ、肩を並べて住むということにどのような意義を見いだすか―それが設計における腕の見せ所です。

具体的には、外部空間の配置と開口部の取り方が重要で、窓越しの視線や通過程度の短時間の移動による気配を考えた設計がポイントになります。

日常において強制しないで気配を感じるような工夫により、「緒に住んでいるという感覚」をどのようにもたらすかが完全分離型の設計の手掛かりになるのです。

また、よくあるのが、二世帯間を行き来する連絡扉のあり方によるストレスです。

たとえば、リビング同士を行き来するように設定すると、プライバシーを侵害しかねません。

ゲストルームなど、普段あまり使用しない場所を緩衝帯として連絡扉を設置することも、お互いを尊重しやすくていいですね。

和室を共有スペースとした例

インフラを分けるかどうか

水道・ガス・電気などのインフラを分けるかどうかということも、給湯機や配管の工事費、維持費の上昇につながる重要な問題です。

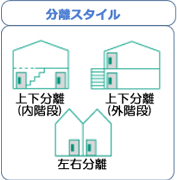

また、完全分離プランにはフロアで分ける上下割りと、左右で分ける縦割りがあります。縦割りのほうが独立性が高く、音のトラブルも発生しにくいのですが、2軒建てる場合とほぼ同じ建設費がかかってしまいます。

二世帯住宅は、竣工後10年程度で住み手や暮らし方が変わっていきます。

賃貸物件にしやすいとは言うけれど・・・

完全分離型は親世帯の部分を賃貸住宅として他人に貸しやすい側面がありますが、敷地内に他人を住まわすことにどの程度リアリティをもっているのか……。

二世帯住宅の賃貸化は、実際のところあまり積極的に行われていません。将来、一世帯スペースを賃貸にするというのは、あくまでも仮定の話で、確実にそのとおりになるとは限りません。

Point「すべて分離」の設計手法

●建物の配置計画や玄関の位置について考える

●外部空間の配置と開口部の取り方を考える

●インフラも分離させるか、検討する

●上下割りと縦割りのどちらが適切か検討する

●連絡扉(屋内行き来の有無)と緩衝帯のあり方を考える

●将来、他人に貸すかどうかを考える

●建物の配置計画や玄関の位置について考える

●外部空間の配置と開口部の取り方を考える

●インフラも分離させるか、検討する

●上下割りと縦割りのどちらが適切か検討する

●連絡扉(屋内行き来の有無)と緩衝帯のあり方を考える

●将来、他人に貸すかどうかを考える